こちらは新しい内容を中心にまとめています。基本的な操作は以前と共通なので、掲載していない内容については過去マニュアルを参照してください。

https://ause-audio.com/wp1/wp-content/uploads/2020/01/AK4499_manual.pdf

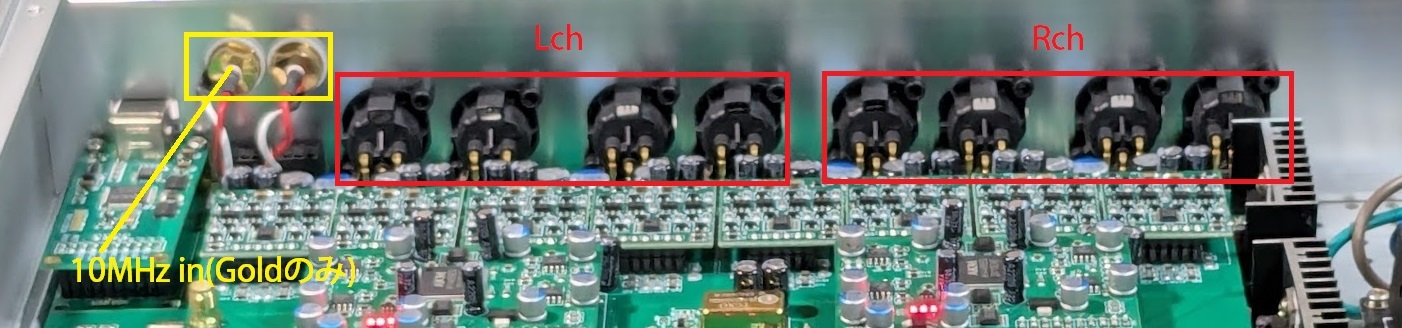

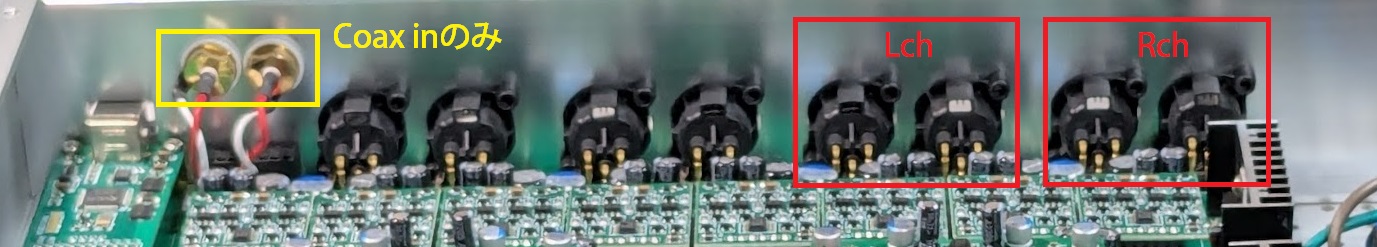

背面のチャンネル割当

Goldモデル

背面のコネクタの割り付けは上記のとおりです。10MHz入力が追加になっていますが、それ以外は旧型と同じです。10M入力の使い方は後述します。

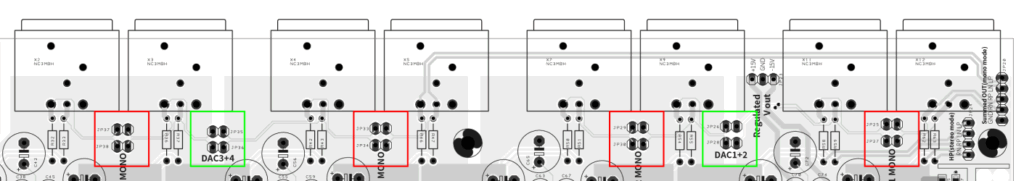

Silverモデル

Goldとチャンネルの割当が違います。

未使用チャンネルには保護カバーがついています。これらはDCが出ていますので相手側機器にダメージが入る可能性があります。誤接続を防ぐためなのでカバーを取り外さない、金属製のショートピンは厳禁です。

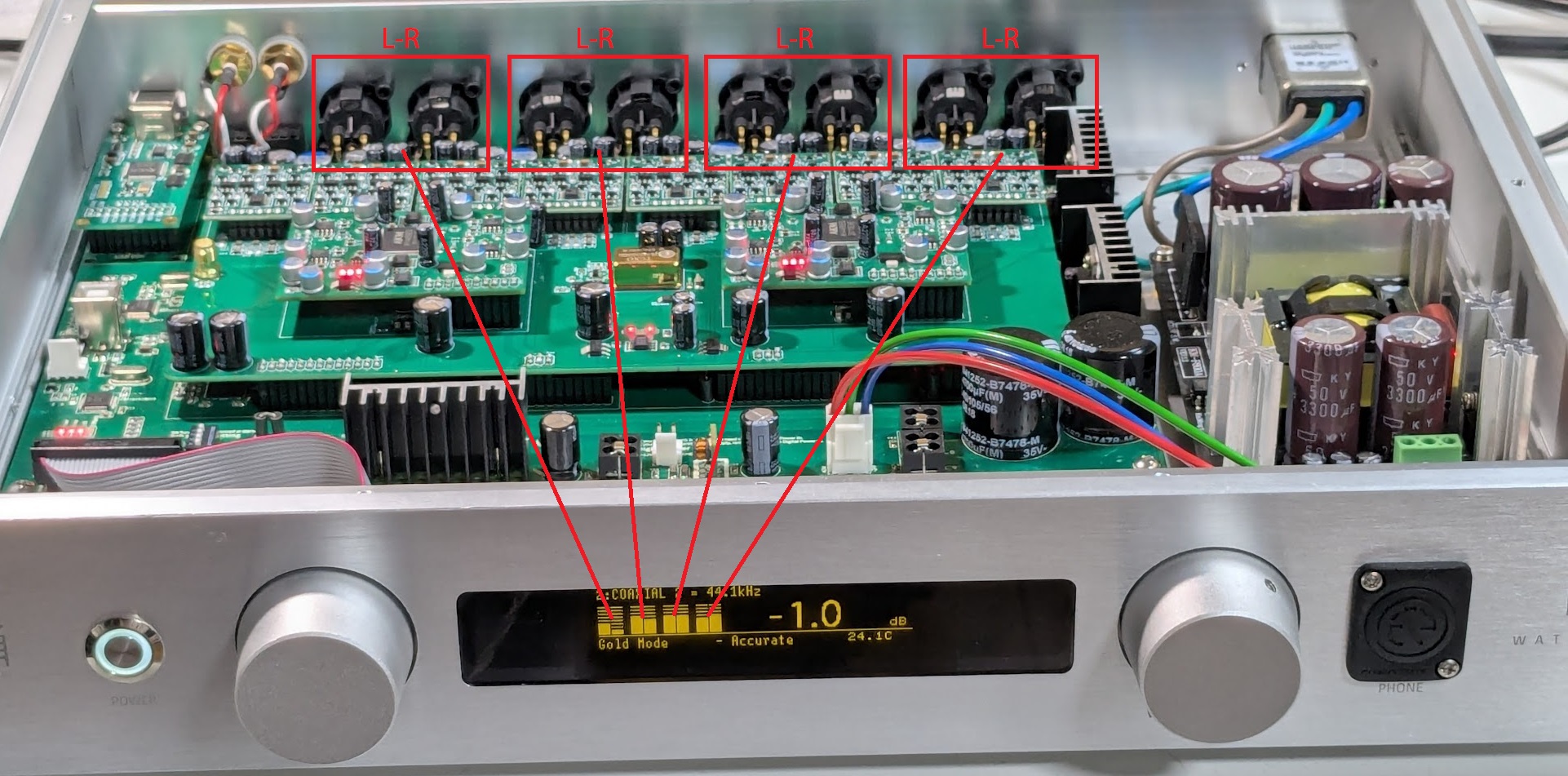

マルチチャンネル(Goldのみ)

LRの割当が4系統あり、標準でデジタルチャンネルデバイダーが有効になっています。

パネルのレベルメーターは見た目通り背面のチャンネルに割り当てされています。通電前にテスト信号として低域のみ高域のみの信号を入れ、設定と接続が正しいことを視覚的に確認することができます。

デジタル入力

1.USB/HDMI-I2S入力

USBはXmosです。ドライバは384kHzとDSDをサポートしますが、本機自体は192kHzのPCMが最大レートとなりますので、384kHzやDSDの再生は行わないようにしてください。ノイズの原因となります。

HDMI-I2S入力はPCM 192kHz/24bitまでの対応です。こちらもDSD非対応です。22/24MHzのMCLKピンの供給が必要となりますのでご注意ください。

2-1.Coaxial同軸入力

SPDIF入力です。PCM192kHz/24bitまでの対応で、DSDやDoPには対応しません。

2-2.10MHz入力(Goldモデルのみ)

3.3Vまでの矩形波、正弦波入力を受け付けます。接続するだけでは有効にならず内部設定で有効にする必要があります。

3.Optical 光入力

96kHzまでの動作が標準です。192kHz動作は機器の相性があり、環境依存性が高いため保証外となります。

デジタル入力専用機なのでいずれかのデジタル入力を使用してください。PCM192kHzまで対応でDSD非対応なのは以前と同じです。

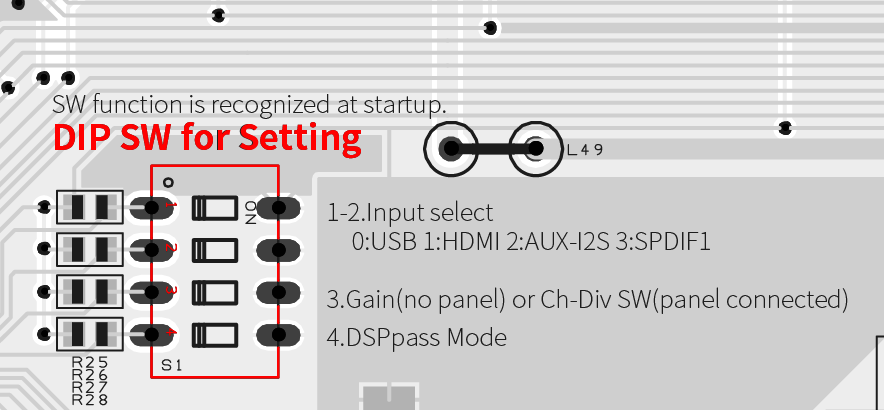

マルチと2chの切り替え方法

2つの手順が必要です。

ディップスイッチ全部左が2ch、3のみ右にするとマルチになります。起動時判定なので切り替えは電源を落としてから行ってください。

Junction DACのファームウェアではそれ以外の設定は無視されます。

次に重要なのがXLRコネクタ手前にあるジャンパーです。マルチのときは必ずジャンパーを全部外してください。

2chで使用する場合はジャンパーをすべて装着します。ジャンパーなしでも動作しますが出力の平均化はされません。

マルチのチャンネルデバイダー設定

通常ステートのとき右ノブプッシュでEQとチャンネルデバイダーの選択に移行、その後チャンネルデバイダーを選択すると4wayの設定画面になります。

画面表示

DACx

H:Byp 1943Hz

L:LR8 388Hz

6.0ms -2.0dB

パラメータの説明

DAC番号で内部の基板位置と対応

ローパスフィルタ:遮断特性(Bypass、LR2、LR4、LR8)、周波数

ハイパスフィルタ:遮断特性(Bypass、LR2、LR4、LR8)、周波数

ディレイ(0~10ms)、ゲイン(-20~0dB)

設定画面の簡単な説明

- 左ノブでカーソル移動、右ノブ回転で数値の変更が基本操作です。右ノブのプッシュは特定箇所でのみ有効です(セーブ・ロードなど)

- 4wayのch割り付けは正面から見た背面XLR端子と同じ順番です。

- 起動時に自動で最終保存された設定がCurrentに読み込まれます。

- 編集はCurrentで行います。それ以外はプリセットの閲覧またはロード用で編集はできません。

- プリセットを選択時に右ノブでロード、Save toを選択時に右ノブで上書きセーブです

- セーブはCurrentの編集内容でプリセットに上書きされます。

- 起動時にセーブデータが現在のバージョンと互換性がない場合は自動で初期化されます(ファームアップ時など)

EQ機能

基本操作はマルチと同じです。2chモードのときは通常ステート画面から右ノブでEQ編集画面になります。

- Hzは中心周波数、dBはゲインです

- Qはバンドの広さ、数値はオクターブからみた比率です

- フルボリュームのときにEQを+方向に編集するとレベルオーバーになります

- デジタルでボリュームを絞っているとき+12dBが限界です。サイン波のようなテスト信号は+12dB以上で内部的にレベルオーバーになります。音楽信号ではもう少し余裕がありますが音源次第です

- 標準では4バンド対応ですが将来的に増やすことは可能です

個別の説明事項

ここでは変更内容や個別の仕様情報をまとめます。

- DCカット、内部リセットの設定項目は削除されました。LR誤差がなくなったのでサミングの干渉が発生しないためリセットを掛ける必要がなくなったこと、DCカットはアナログ処理に移動しました。

- 現時点ではフィルターはAccurate、Clear(=minimum)のみ有効です。設定項目は残してありますが現状DSPリソースの関係で余裕がありません。将来的に全体の負荷構成を見直す可能性はあります。

- パネルに温度表示が追加されています。高温になると自動でアナログ電源を切って消費電力と発熱を抑えます。温度表示は低温になるほど誤差があり正確ではありません。高温の検出用のため50度付近の精度が高くなるように設定しています。

- デジタルボリュームは実質0dBが最大レベルです。+1dBまであげられますがデジタルマルチ+EQが前提の特殊条件を想定しており通常使用は非推奨です。海苔音源再生によるインターサンプルピーク回避のためには-1~2dB前後の設定での運用を推奨します。

- 通常動作ではありえない異常振幅を検知するとレベルオーバーの表示が出ます。この表示が出た場合はそれ以降自動復帰しません。再起動しても改善しない場合は故障の可能性が高い状況です。