最近の投稿

ヘッドフォンまつりのご案内

列整理システムについては過去の記事にまとめていますのでこちらをご覧ください。基本的には今回も同様ですが、今回のスペースは周辺の場所の余裕が殆どありませんので数人並んだ時点ですぐに列整理システムを稼働する予定です。

注意点です。今回は前回一度も試聴ができなかったための出展なので、すみませんが前回試聴できている方は差し支えなければ今回はご遠慮いただけますとありがたいです。

また今回の展示システムはハイエンドDACのみです。Junction DACはありません。前回と同じDACのライン出力でヘッドフォンを駆動します。こちらで用意しているヘッドフォンはDCA E3とFocal Utopia SGのみです。それ以外のヘッドフォンを希望の場合はお持ち込みでお願いします。接続はXLR4ピンのみの対応となりますのでご注意ください。

前回実績では午前中が空いています。午後から夕方は非常に混雑していました。ただしこのように書くと傾向が変わるかもしれません。

簡単な案内となりますが、以上よろしくお願いいたします。

- カテゴリー

- イベント

2026年の予定につきまして

多忙につき年初のご挨拶ができませんでした。直近で今年の見通しがわかってきましたので状況報告兼ねて展望をまとめておきます。

最初に、現在多方面で準備を進めていますが、すぐに成果の出ないことが多いです。ご期待いただいておりますハイエンドラインですが、昨年はハイエンドDACの展示を行いまして発売への期待が高まっているところだと思いますが、2026年中にリリースができるかどうかは難しい状況です。ですがしっかり準備はしていきたいと考えています。

Wifiリモコンの開発がかなり難易度が高くハイエンドラインに求められる品質として問題がない状態だと確認ができるまで製品のリリースはできません。リモコンは開発協力のお話もあって製品を予想より早くリリースができる見込みがあったのですが、残念ながら開発協力のお話がキャンセルとなり独力の開発となり現在難航しています。

あまりに長期は待てないという場合なのですが、DACの音質面ではハイエンドトランスポートに相当する上流をお持ちでない限りJunctionDACが重要なしきい値は超えていますので、こちらのアップグレードもご検討ください。市場には相応の数量のアップグレードしていない個体があります。

次にこれは直近の予定ではありませんが、逢瀬は現在のロードマップのうちIntegrated V2とハイエンドDACの完成以降は現行以外にプロオーディオ方面の展開を視野に入れています。それを踏まえて各種準備を進めていく予定になっています。

もちろん現状のラインナップ展開はやめませんが、全く新しい軸を作ることを考えています。最終目標はADC含めた録音のアップグレードやモニタリング性能の向上にあり、リリースされる音源自体の品位を向上させたいという思いからです。最終的にはリスニングオーディオにも恩恵があるはずです。

まずはオーディオインターフェースのような競争の激しい分野ではなく、大手が進出しにくい専門的で特殊用途の機器から開発を進めるつもりです。

2月のヘッドフォンまつり出展について

公式サイトはこちらです。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026wt

配置はまだ正式に公開されていませんが、予定では今回は室内でやや通路気味の場所のため列を作る余裕がありません。今回も列整理システムは準備しておきますので当日の状況を見てシステムを稼働します。

今回はハイエンドDAC単独の出展になります。システムは1つだけです。前回試聴できなかった方向けの出展となります。内容は前回とできるだけ条件を近づけます。

いずれも詳しくは直前にまたご案内をします。

- カテゴリー

- お知らせ

Junction DAC結果報告と冬のヘッドフォンまつり申込とハイエンドDAC開発状況

Junction DACアップグレード作業がほぼ完了しました。現在受注は落ち着いております。お申し込みいただきありがとうございました。

音質については調べた限りかなり好評のようで今後の傾向と可能性についてご理解いただけたものと予想しております。今後の製品はJunction DACの方向性が基準です。一部従来の傾向が好ましい方もいるかもしれませんが、手応えとしては現在の方向性を追求していくことが求められていると強く感じています。

発注実績は下記のようになりました。

- Gold 43

- Silver 21

- キット 7

アンケート結果は次のような内容でしたので、これでほぼアップグレード希望だった方に供給が完了したように思います。様子見は実績としては1/3程度のようでした。

- すぐにアップグレード58、様子見35、行わない4

当面Silverのアップグレードは受付継続、キットは予想より大幅に申込数が少なかったので、今後Silverで対応します。

しばらく別の作業がありますのでGoldの再開は早くても年明け以降、遅くなる場合は春以降を予定しています。予算の都合などでアップグレードを検討の方はおまたせしますがよろしくお願いします。

次回残ったJunction DACの部材はIntegrated V2やJunction DAC2など他の製品に使用していきますので、次回でアップグレードの受注は最後となる見込みです。

ヘッドフォンまつり冬の申し込み

秋のヘッドフォンまつりはブース配置とイベント重複日程の問題があり、試聴が満足に提供できなかった方が多かった印象だったので、2月のイベントに申込を済ませました。

出展内容は未定ですがハイエンドDACは持ち込みします。前回同様ハイエンドDACのポテンシャルを十分に引き出せるようなシステムを予定しています。

もう一つのシステムは次回はJunction DACが中心ではなく別のデモを考えています。しかし詳細はまだ未定です。可能であればハイエンドDACを2台用意するのが良いでしょうけど現状の完成度で2台試作は時期尚早なので今のところそのようになる可能性は低いです。

今回も告知は最低限とし、本来の希望者に十分な試聴時間を提供したいと考えています。午前中はかなり空いている印象なので長時間試聴されたい方はオープン直後がおすすめです。

ハイエンドDACの開発状況

こちらも気になっている方が多いかと思いますので追記します。本体は高域IMD特性の問題が解決すればほぼ完成に近い状態です。一部ケース特注部材の加工問題がありますが、これはコストをかければなんとかなると思います。

問題はリモコンです。こちらはまだかなり掛かりそうです。というのも初のチャレンジ項目が多く時間がかかっています。使用実績のないCPUとライブラリとハードウェアの組み合わせなので未知のトラブルが続いています。

直近まで本体のハングアップ問題、リモコン認識ができなくなる問題が修正できず致命的だったのですが、数カ月間の検証と調査の結果、ここ数日で大幅に状況は改善しました。

ですが現時点では基本的な接続テストまでしかできておらずユーザー体験をアップグレードできるようなインターフェースの開発はまだ何も進んでいません。すべてはこれからです。リモコンの電源供給の仕組みと安全性の検証などもあり開発に時間がかかる見込みです。

以前にも書いたように思いますがハイエンドラインの製品は音質だけではなく体験をアップグレードすることを同時に目標にしています。

従来の使用感のまま音質だけ向上させることは真のハイエンド体験とは言えないと考えており、音質は当然ながら普段使いのストレス軽減や使用感の向上は必須と考えています。

オーディオだから不便でも高値でも許される時代は何時まで続くのかわかりません。現在は価格も内容も極端な2極化の時代ですが、その後は持続不可能な状態に陥るようにも思っています。

そういう状況の中で常識的な価格よりもはるかに高い付加価値をつけるならば、それくらいの成果がないと現代の厳しい消費者の目線で真に魅力的な製品にはならない、価格に見合う納得感が得られないと予想しています。

幸いこういうものは一旦開発を終えてしまえばそれ以降はスムーズです。ハイエンドライン製品はすべてこの恩恵をうけることになります。そのために時間をかけて準備を進めています。

外観含めた取捨選択の話

文脈的にハイエンドDACのあとに書くお話ではないのですが、Junction DACアップグレードでクレームがありましたので、意図的な取捨選択について改めてまとめます。

簡単に言えば外観のクオリティ問題です。傷だったり凹みだったり白いくすみなどです。

今回届いて心当たりがあった方は多いと思います。正直なところ傷はほぼ全数で問題がありました。しかしJunction DACのケースは中国生産の格安品です。格安コースは毎回仕上がりがランダムですが、今回はとくに平均品質が低かったです。

他社なら全部作り直しかもしれませんが、今回のアップグレードは旧型とのデザインの区別と通気性の確保が目的なので機能的には問題ないと判断しました。

外観の品質は明確に犠牲にしました。そのかわり中身の基板には手間もコストもかかっています。アップグレード価格は中身の価値が中心であり、外観の満足度でないためです。

逆にここで外観品質のために選別と追加再生産を行った場合、販売価格アップと納期の遅延は必ず発生していました。アンケートでは価格が最重要とはっきり結果が出ていますので、外観のためだけのコストに多数派の納得感はないと予想しています(限度問題ですが)。

もちろん価格についての意見以上に外観の改善意見が来た場合には方針を再検討しますが現状はごく少数です。

以下取捨選択リストです。できていない項目はあるかもしれませんがあくまで目標です。

- 確保:音質、基礎デザイン品質、安全性、操作性、独自性、柔軟性

- 犠牲:量産の外観品質、梱包パッケージ、用紙類、広告宣伝費

これらは今後も何度でもお伝えしていかなければならないと考えています。

よく言われる「他社では当たり前」の中には必ずコストが含まれています。国内同士であれば同じ販売価格で外観コストが上がった分はどこかで削るしかありません。最近は中国製もパッケージや外観の品質が上がってますが、生産数も諸々のコストも違いますので彼らと同じにはできません。

なので常識的な範囲の取捨選択で本当に他社と差別化ができるかといえば限界があります。この観点では、できるできないではなく、普通はやることもあえてやらないが限界突破のために大事と考えます。

なので品質に問題があることはわかっていますが、数件のクレームでは外観品質は改善する予定はありません。ハイエンドラインは別としてもミドルライン以下は当面は多数派の結論である量産価格のコストダウンを優先したいとおもっています。

中身より外観が大事な方は、方針が変更となるまで当社のミドル以下の製品は選ぶべきではありません。よろしくお願いいたします。

- カテゴリー

- 開発

ヘッドフォンまつりのQ&A、反省点など

ご来場いただいた方、ありがとうございました。試作ハイエンドDACの反応も8割くらいは好印象のようで今後に期待が持てる展開となったと思っています。製品はこの方向性のまま進めます。

ただ当日はマラソン試聴会もありましたし他にも魅力的な出展があったのか、去年よりも人の数自体が少なかったように思います。それでも常に誰かに試聴していただき大変ありがたい状況でした。

ただ場所の関係もあり列ができる前に移動される方が多く、列整理システムの稼働は夕方以降になってしまいました。早めの時間に何度か来られてそのまま試聴ができない方もいたように思います。このあたりは今後改善したいと考えています。

当日一部の方に回答した内容の簡単まとめ

- 単体ヘッドフォンアンプについて

ロードマップにも掲載済ですが試聴用試作HPAの話です。今回のイベントのヒアリング結果では試作ハイエンドDACのヘッドフォン駆動力に前向きな意見が多く、興味の中心もそちらに移動したような印象です。そのため現状では単体HPA需要は以前より低下したと予想しています。

また直接は関係のないお話ですが今回の記事の末尾に記載します「高級志向の」単体ヘッドフォンアンプ自体の展開自体可能性が低くなっているように思います。なにかやるとしても現状とは別のプランに変更するべきと考えています。 - 試作ハイエンドDACのライン出力について

背面のXLR出力に入れている抵抗は0.1Ωです。バッファアンプ自体も相当電流を流せる設計です。なので前面のHP端子がなくても背面からヘッドフォンを問題なく駆動できます。このアンプ基板は背面にありますのでレイアウト的に背面出力が合理的です。

これはそれなりのプリアンプに対抗するための設計でありライン駆動力の確保を優先した結果です。その結果ヘッドフォンを駆動できるわけです。もちろん最高峰プリアンプと勝負ができるほどではありませんが定価100万円以内のDACの駆動力としては相当強力なはずで、この価格帯の外部プリアンプなら勝負できる内容だと予想しています。

HP端子オプションは要望が少ないので基本的にヘッドフォンは背面から使っていただくことになりそうです。ただしオプションは要望次第で検討します。 - 試作ハイエンドDACの発売予定について

試作ハイエンドDACの内部の完成度は8割くらいです。ほぼ個別基板で構成されています。これから各部の完成度を上げていく段階ですが、出力バッファ部はほぼ完成、デジタル部は微調整、DAC基板のみ数回の試作が必要という状況です。本体だけなら来年にも量産できると思います。

ただし最大の問題はリモコンです。Wifi接続なのですが時間経過で再接続ができなくなる問題が発生していて調査中です。少し前までは時間経過でハングアップする致命的問題の解決に一ヶ月かかっています。ライブラリの深部のドライバまで調査しているのでかなり時間がかかりそうです。

ハイエンドとしての総合的なラグジュアリー体験を提供するためにはリモコン構想が必須なので、可能な限り時間をかけて完成度と安定性を確保しているのが現状です。ただしあまりにも解決見込みがない場合はリモコンのみあとから発売とする可能性もあります。 - 光ブースター2(仮)について

光ブースタ1とは内容はだいぶ違うのですがまだ名称未定です。これは現状最も発売しやすい製品です。NU-DDCの接続端子拡張(AES、光、同軸の相互変換など)と外部10MクロックとDDC用DC電源のすべての機能を1台で賄う内容です。必ずしもすべての機能を使う必要はなく各機能は個別で動作します。ただし試作ハイエンドDACの開発を優先しているため今のところ開発は優先ではありません。 - Integrated V2について

次に発売見込みが高いのはIntegrated V2です。これはHPA、DAC、Powerの一体型ですがDAC部はJunction DACと同じDAC基板とバッファを載せてさらに発熱余力があればHPA部も強化します。大半は開発済なので工数が少なくアップグレードできる見込みです。

朗報としては発売が遅れた関係でパワーアンプ部もHypex社から最新型が発表されていますのでNcoreX(Nilaiと同じ世代)になります。他のプロジェクトを停止すれば来年には発売でそうですが今のところはハイエンドDACの開発状況次第です。 - Junction DACの再販について

マルチ専用機としてJunction DAC2を予定しています。現在のJunction DAC1と同じものは再販予定がありません。現在のところ2chのDACはハイエンドDACとIntegrated V2が選択肢です。

その他Junction DAC2について重要なご要望があったのですが、5.1chなどのマルチチャンネル対応のリクエストが有りました。これについては何らかの方法でそのような使い方ができるような機能を検討します。せっかくのマルチチャンネル専用機ですのでチャンネルデバイダー以外にも多用途で使える製品を目指したいと思います。

開発優先度は低いのでまだだいぶ先になりそうです。 - パワーアンプ的な製品について

試作ハイエンドDACと対になる製品です。外観は同じでDACとの連携と音質対策の機能が充実する見込みです。従来の純パワーアンプとは設計思想が全く違うのですが詳細はまだ構想段階です。

これは既存のカテゴリではプリメインアンプと呼ばれる内容に近いですが従来の発想の製品とは問題解決の手段が全く異なります。

ただし構想のまま実現するかどうかは試作テストの結果次第なので、さらなる詳細は結果がはっきりした段階で正式に情報公開します。テスト結果を受けて構想自体が変更になる可能性があります。 - 店頭などで聞ける機会を設けてほしい

試作ハイエンドDACの完成度が量産段階になりましたら問い合わせします。現時点では内部仕様が変更になる可能性が高いので中途半端な状態での展示はしません。

ただおいてもらえるかどうかはわかりません。こちらだけで決められる内容ではありませんので交渉の結果不可能になった場合は問題ない範囲でだめな理由と結果を報告します。

ただし試作ハイエンドDACは価格帯的にいままでとは違う顧客層にも届ける必要がありますので、展示交渉は前向きに検討します。また店頭展示によって次にまとめます現状のイベントの問題も解決できます。 - Taiko Switchの影響、Junction DACとハイエンドDACの比較について

当日はTaiko Switchを試作ハイエンドDAC側のシステムのみに使用していましたので2システムに大きな格差があったのですが、18時頃より上流を揃えて純粋にDACのみの比較を展示しました。この音を聞けたのは数人しかいないのですが、結果は思ったほど違いがないとかJunction DACが予想より良いとかTaiko Switchの効果が大きいなど、意見がありました。

これについて詳しく補足したいと思います。

重要なのはDACと上流は相互作用によって出音が決まるということです。Taiko Switchとの組み合わせで全てのDACが良くなるわけではなく、DACのポテンシャル次第です。DAC側の設計の問題が浮き彫りになるだけの可能性があります。

だからこそハイエンドレベルのDAC評価には一線を越えた上流環境が必須ですし、そこでの伸びしろを確保できなければハイエンドレベルとは呼べないわけです。

今回はJunction DACと試作ハイエンドDACはどちらもTaiko Switchによる伸びしろを見せました。またその到達点もそれなりに近いところにあります。これは上流がほどほどであればJunction DACで十分ということです。

そしてまだ無対策の上流+NU-DDCという構成だけでは試作ハイエンドDACの性能を完全に引き出せておらずJunction DACで十分なのが現状です。このあたりも今後研究対象です。

反省点と今後のイベントについての再検討事項

今回午前中はほとんど誰もいませんでした。しかし遅い時間になるほどに人が多く、夕方時点で想定外に待機列が発生し、結果としてJunction DACと試作ハイエンドDACの比較は18時以降の開始でほとんど時間が取れない結果になってしまいました。

聞きたいのに聞けなかった方、すみませんでした。想定外でした。

お客様にとってイベントの目的は複数あると思っています。主に下記の内容です。

- 製品の試聴、比較、検討

- 開発者への質問、要望、確認事項

- 上記以外の交流

現状1年に一度だけではすべての希望に答えられていない実感もあり、現状は時間も場所も足りない可能性があります。とくに試聴は取りこぼしがありそうです。その他はそれなりに対応ができたと思いますが不足があるかもしれません。

純粋な試聴のみであれば本来はヘッドフォンではなくスピーカを鳴らすイベントの機会が望ましいと思いますが、これはなかなか出展のハードルが高く難しいです。当面スピーカイベントはあまり現実的ではないです。逢瀬は販売価格を抑えているので利益の総ボリュームが少なく、相対的に高額な出展費用がきついためです。

そこで今後の解決策ですが一つは店頭への展示、次にヘッドフォンまつりのような小規模イベントの出展を増やすことで状況を改善できると思っています。例えばヘッドフォンまつりminiへの参加を年に追加一回増やし、秋のヘッドフォンまつりとコンセプトを分離するなどです。一つは新製品メインもう一方を既存製品の比較中心とすれば年間で提供できる試聴時間や対応時間は現状の倍です。

これらはまだ決定事項ではありませんが今回の結果を受けて改善できるところは改善していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

ハイエンド志向のヘッドフォン市場について思うこと

これは今回ではなく以前から少しずつ感じていたことですが、徐々にその流れが強まっていると感じましたので今後の製品展開にも関わる重要なお話ですし一旦ここでまとめて記載しておきます。

ヘッドフォンのクオリティ上昇と価格上昇による階層構造はFocal Utopia SG世代で明確な区切りがついたように感じています。ハイエンド帯は価格はSGと同等以上の製品の選択肢が増えていますが、決定的な差までいかず趣向の深化や先鋭化にとどまっていると予想しています。

これに対して成熟した市場とはもともとそういうもので、ようやくヘッドフォンもそのステージに到達したと喜ばしく感じる方もいるかもしれませんし、ハイエンド志向の市場自体がもともとそのような性格を持っているとも思います。

しかしこのような市場に当社の居場所があるのかは疑問です。

少なくとも逢瀬はこの市場で価格リーダーになるようなメーカーではないと思っていますし、当社のハイエンドラインはすでにハイエンドの入口でしかないと宣言していますし、今以上に先鋭化した単機能のヘッドフォン用機器を作ることは現状の路線からあまりにも離れているとも思います。

それよりは普遍的な基本性能と機能性を充実させつつ現実的な価格に抑えた製品を提供すべきだと考えています。具体的にいえば高額な単体ヘッドフォンパワーアンプのような製品は該当しません。より使い勝手の良いヘッドフォン市場以外でも使える製品です。現状でこれに近いのは次世代ハイエンドDACです(単体プリアンプ並のライン駆動を目指し結果としてヘッドフォンもなるDAC)。

これでも予定価格は100万円弱でまだ高いです。製品ラインナップに象徴として超高額な製品はあっても良いとは思いますが、それしか選択肢がない状況は望ましくありません。ヘッドフォンアンプ目的ならより廉価な選択肢もあることが望ましいです。

そのうえで価格差ほど格差がない十分なリスニング体験を提供したいです。より具体的には今回展示した試作ハイエンドDACの内蔵アンプと比較して、クオリティはできる限り維持して値段は相対的に下がっていくような展開が望ましいです。これは現状のハイエンド市場とやり方が逆ですが進歩とは本来そういうものだと思っています。

とはいえ市場が縮小していくなら安くしても売れるわけではないのでビジネスとして正解ではないかもしれないです。性能向上と低価格の進歩が市場の繁栄を呼び込まない場合、このやり方では投資回収ができなくなるので会社としての先はありません。

ですがそれは高額化でも同じかもしれません。実際のところ最高級ヘッドフォンアンプ製品の長期的な市場実績は、製品の投入は常に断続的というものです。歴史のあるハイエンドブランドの知名度があっても安定してラインナップ継続はできない、これが実績です。具体的な機種名は上げませんが思い当たる製品はいくつか過去にあったと思います。

おそらくですがヘッドフォンアンプは据え置きハイエンドのようにはビジネスとして成立しにくいのだと思います。上記が示すように特殊な高額機の需要はそもそも最初から小さく初動以降は停滞するとしたら、一つのメーカーが取れる販売数では持続不可能です。結局のところ高額化にも先はないようにおもいます。

どちらも先がないならせめて市場の進歩と繁栄の可能性がある前者の選択を取りたいです。幸い逢瀬自体は利益が少なくてもしばらく会社の存続は問題がない状況のため、高額化で生き残りをはかる選択肢は当面は避けます。

以上により単体HPAやヘッドフォンパワーアンプの構想は一旦リセットします。これについてご意見やご要望などありましたらお寄せください。かならずしも対応はできませんが今後の参考にします。

- カテゴリー

- イベント

2025ヘッドフォンまつり、試聴と列整理システムの案内

今回は初のホワイエ(ロビー)で、周辺スペースに多少余裕がありますが通路としての機能を兼ねるため、列整理の準備はしておきます。状況を見て列整理システムを適用しますので、その場合ご協力をお願いいたします。

2024年は2ブランドに別れており列整理も2システム分ありましたが、今年は逢瀬のみの出展になりましたので待機も1列で対応します。詳細は運用項目に記載します。

列整理稼働状況

列整理なし

列整理適用のタイミングについて

- 当日の開始直後はシステム適用しません。列ができなければ通常対応になります。

- 列整理システム適用をするかどうかは当日の状況(周囲の通路を塞ぐ可能性)で判断します。

- 稼働状況は基本的に当日スペース前で案内しますが、余裕があるタイミングで当ページに情報を追記します。

- システムが一旦稼働したあとは落ち着くまで列整理システムでのご案内とします。

列整理システムのご案内、試聴の段取りまとめ

オンライン型の列整理システムを利用します。整理券はありません。システムが正常稼働中は下記でご説明する方法でのご案内となります。

画面サンプル オンライン待機列

画面サンプル スペース前待機列

画面サンプル 試聴席

(画像のスペースは去年の内容です。今年は6Fホワイエ-4です)

待機には状態が存在し、オンラインとスペース前の2つの状態があり、それぞれに最大人数が規定されます。

- オンライン待機列へのエントリー(最大10人)

- スペース前待機列(最大4人)

- 試聴席(最大2人)

下記にオンライン待機列エントリーのためのURLリンクとQRコードを掲載します。当日現地より携帯などで待機したいシステムのURLリンクからエントリーしてください。

逢瀬システム オンライン待機列エントリー用URLリンク&QRコード

URLは当日まではエントリーできません。試聴システムごとにリンクは異なりますのでご注意ください。

列待機システム運用ルールまとめ

- システム稼働時スペース前待機は最大4名です。それ以上はオンライン待機列なのでスペース前で待つ必要はありません

- オンライン待機列は最大10人なので満員の場合はオンライン待機列が開くのをお待ち下さい

- オンライン待機中は現在の順番を確認できます>「画面サンプル オンライン待機列」参照

- スペース前待機列への案内は表示が自動で切り替わります。切り替わりましたらスペース前に移動してください>「画面サンプル スペース前待機列」参照

- 試聴の際にお呼出番号を確認します(お呼出番号は通し番号のため個別の番号になります)

- 持ち時間は一人最大10分。システム上で管理します。お待ちのお客様がいる場合10分で試聴の終了をご案内します

- スペース前待機列が空になった段階で「オンライン待機列にエントリー済かつスペース前待機をしていないお客様」は一旦全員キャンセル扱いとします

- ただし数分で試聴を終えるお客様が連続発生した場合(案内から移動のための猶予時間が少なすぎる場合)のみキャンセルまである程度の猶予を設けます

- 自動キャンセルや試聴終了後にもう一度エントリーは可能です。ただし混雑時には一定の配慮をお願いいたします

- 当日に会場に付く前にエントリーした場合ですが、開場後の呼び出し時にスペース前にいない場合は強制キャンセルになります

- 携帯電話非所持など列待機システムにエントリーができない場合、スペース前列待機とオンライン待機列が空いている場合にのみ試聴のご案内ができます

- スペース前列待機とオンライン待機列が完全に空いた状態のときエントリー不要で試聴できます

当日の列待機についてご質問があれば今のうちにコメント欄にてお願いいたします。

その他の混雑時の運用ルール説明

- Junction DACとAK4499の比較システム(システム1)とハイエンドDACシステム(システム2)があります。基本的にシステム1、次にシステム2の順番で固定の案内になります。

- ローテーションは最大10分単位ですが、先にシステム1を聞き終わってシステム2が埋まっている場合、システム1に次の方を案内することが可能ですが、システム1を聞き終わった方をシステム2に即ご案内はできません。システム2の持ち時間が残っている場合はシステム2が開くまで周辺で待機になります。

- お手持ちのヘッドフォンがない場合、用意しているヘッドフォンは2台しかありません。Dan Clark Audio E3とFocal Utopia SGの2種類です。システムが2種類あり同時に両方のヘッドフォンで常時運用するため、次の優先順位でヘッドフォンを割当します。

- 条件1:最優先は旧4499をお持ちでJunction DACアップグレードを検討中のお客様。こちらは申し出いただければいつでも希望のヘッドフォンを選択できます。お申し出がない場合はシステム2が優先です。

- 条件2:システム2試聴のお客様は試聴開始時に条件1のアップグレード検討中のお客様がいない場合にいずれかのヘッドフォンをお選びいただけます。

- 条件3:システム1はシステム2で使用されていないいずれかのヘッドフォンでの試聴になります。

- 条件4:優先側の立場であっても試聴途中のヘッドフォン交換は基本的に無しでお願いします。ただしシステム1・2のお客様同士の合意が取れた場合のみ例外とします。

- 以上の制約がありますので可能であればヘッドフォンはお持ち込みください。ケーブルは4pin XLR接続のみ対応します。

- 展示用ヘッドフォンをお使いになる場合に、気になる方はアルコールペーパーを用意しておきますのでご利用ください。

- 列整理システム非稼働の混雑解消時は上記すべての運用ルールは適用されません。閑散期は自由試聴となります。

以上について、あらかじめご理解をお願いいたします。

当日の未定な予定

17時以降に閑散としている場合の企画です。夕方になりますと今までの実績では会場にお客様がいなくなります。試聴もほとんどない時間帯です。この時間にしかできない試聴体験を提供したいと考えています。

当日の常設システム1はTaiko SwitchなしNU-DDCの内蔵ネットワークかつSpotify再生、システム2はLHY AS6からTaiko Switchを通してハイエンドDACはPCとUSB直結でのQobuz再生と、デジタル領域だけでも両者にはかなりの格差があります。

閑散期以降はこれを1システムに統合してハイエンドDACを純粋なDACとして、その到達点を Junction DAC Goldと比較できるように繋ぎ変えします。数人しか残っていない場合は完全なリクエスト制でシステムの構成変更や自由比較試聴対応も検討します。

- カテゴリー

- お知らせ

重大なHDMIコネクタとケーブルの相性問題、Junction DACアップグレード状況

まずはHDMIケーブルの相性問題についてのご報告です。

Junction DACのアップグレード作業を行っておりましたが、今までと違うパターンでのHDMIコネクタ故障が発生しております。使用状況をヒアリングした限りではAIM社(エイム電子)の10万円クラスのHDMIケーブルをご使用とのことでしたが、DAC側DDC側どちらも同じような接触不良が発生していました。結果として両方のコネクタ交換修理となりました。

今の時点でケーブル側が100%原因と断言はできませんが、使用状況と故障状況を見る限りは、ケーブルが原因の可能性が高い状況です。

故障状況の特徴としては下記のとおりです。

- コネクタの外観や外側のピンには損傷が見られないこと

- DAC側、DDC側、どちらもほぼ同じ故障状況なこと

- コネクタ内部の接触不良の可能性が高いこと

- 今まで数件HDMI端子の故障があったがそれらとは違う状況なこと

以上です。この結果を受けてAIM社のケーブルは使用非推奨とします。

ただし今のところは、あくまで当社の選択したHDMIコネクタとの相性が悪かっただけです。ただちにケーブルの品質問題ということにならない点はご注意をお願いします。ケーブルの品質は当社で調査はしていません。あくまでお客様からの故障状況のご報告であり、実際に起きたことの報告です。

以上、ご注意をお願い致します。

Junction DACアップグレード状況について

現時点で残りは約18台です。今の進捗であればSilver・Goldともまだ受注余力がありますが、集中アップグレードの作業期間は11/16(注意:受付終了ではありません)で終了となります。

今月は11/1のヘッドフォンまつりにむけて準備がありますので今月の作業日は残りは10/30・31のみです。それ以降は11/3からの作業再開を予定しています。

ヘッドフォンまつりで旧4499DAC・Junction DACの比較展示を行いますが、試聴次第でアップグレードの判断される場合、またはオンラインでのレビューを見てからアップグレードされる方は、11/10までにお申し込みをお願いします。それ以降は一旦Goldへのすべてのアップグレード受注は停止、当面Silverまでの受注になります。

Gold再開の予定は今のところ未定です。

ヘッドフォンまつりの情報について

基本的には予定通りです。Junction DACと旧4499特注DACの比較システムと、ハイエンドDACの試作品の展示です。当日の詳細な案内については直前にまとめてもう一度記事を作成します。

展示するハイエンドDACの現状について説明です。

今回の展示はAK4191+AK4499EXを使用したDACになります。特性は現状ではJunction DACのほうが良く完成度はまだまだです。完成までには多くの変更点が発生すると思います。なので今回は途中経過のデモでしかありません。参考程度にお願いします。

なおヘッドフォンコネクタはイベント専用で製品には付きません。内容も専用ヘッドフォンアンプではなくDACのライン出力をそのまま前面に引き出しヘッドフォンが刺さるようにコネクタをつけただけです。

それでもこの状態で手持ちのヘッドフォンでの安定性や振幅への耐性は確認済みです。通常のヘッドフォン負荷くらいでは問題がないくらいには余裕を持って設計しています。当日はライン出力としての能力の確認デモという意味合いです。

- カテゴリー

- お知らせ

Junction DACの対応スケジュールについて

ご協力ありがとうございました。現在の受注状況は下記のとおりです。

- Gold 約32台

- Silver 約16台

概ねGoldとSilverが2:1の比率で、ある程度まとまった数量の受注をいただくことができましたので、集中アップグレードの期間を10/20以降として確定しました。そのためGoldの対応は10/20以降となります。

この結果を受けて今後の対応スケジュールは以下のようになります。

Silverの予定

- 本日からSilverアップグレード対応をします。

- 順次メールで発送のご依頼を行います(今のところ本日11日中のご連絡を予定)。

- 10/20までがSilverアップグレードの集中対応期間となります。それ以降は順次対応です。

- 10/15以降のSilverの新規ご注文分は余力によっては12月以降の作業になる可能性があります。

Goldの予定

- Goldの対応は10/20以降からスタートします。

- 発送のご依頼の案内も10/20向けのタイミングにて行います。

- 10/20から1ヶ月の期間中にまとめて作業を行います。

- Goldの受注期間は11/10前後まで延長します。集中対応期間中は余力がある限り継続します。

- それ以降のGoldの受注は一旦停止します。

- 今のところGoldの受注再開時期は未定です。12月以降は当面Silverの受注のみになります。

共通の連絡事項

- よく備考欄でご連絡をいただくのですが以前からご案内の通り電源スイッチは全数標準交換対象です。

- 作業は基本受注順ですが、次の例外事項があります。

- 例外1 作業期間の短縮をご希望の方はまとまった作業完了後に対応します。(集中期間の回避)

- 例外2 受け取り後の不具合の状況によって予定を過ぎてからの対応になる可能性があります。

- 例外1の理由により返却をお急ぎでない方を先行でまとめて作業します。

- できるだけ早くご返送しますが、その他不測の要因で返送が遅れる場合があります。特にヘッドフォンまつり前後の数日はメールや作業ができなくなるタイミングがあります。

- 催促をいただいても状況により現状確認できない(他の個体の作業中)ことがあります。

- カテゴリー

- お知らせ

秋のヘッドフォンまつり案内とJunction DAC受注スタート

11/1に秋のヘッドフォンまつりに出展します。

https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2025at

出展場所は5Fのエスカレータ横になる予定です。詳細な会場とスペースについてはリンク先を見てください。当日は次の2システムを予定しています。

- AK4499特注DACとJunction DAC GOLDの比較システム。去年展示した試作プリアンプHPAで瞬間での比較が可能です。アップグレード検討中の方におすすめします。再生はNU-DDC+Spotifyロスレスを予定しています。

- (試作)ハイエンドDACシステム。製品版ではHPA端子はありませんが特別にHPA端子つけXLRライン出力でバランス駆動します。一体型DACのライン出力でどの程度実力があるかお試しください。こちらは内蔵USBをノートPCで接続しQobuzでの再生を予定しています。

当日は去年よりネットワークの対策に力を入れます。ただし持ち込み機材の制限もあるのでハイエンドレベルではなくミドルレベルでコスト効率のよい対策までになる見込みです。

AK4499特注DACとJunction DAC GOLDは別製品といえるくらい音が違います。今までの小さい積み重ねのアップグレードとは別物ということを体験していただけます。Spotifyロスレスでも違いは十分わかるはずです。アップグレード検討中で当日来られる方は是非チェックをお願いします。

前回よりも場所的に余裕があるので列がよほどできない限りは整理券制にはしないつもりですが、列が長くなった場合は一時的に整理券制に移行する可能性もありますのでその際はよろしくお願いいたします。

Junction DACの受注開始とお願い事項

予告通りスタートしました。現在こちらから購入できます。

https://shop.ause-audio.com/product-category/products/support

現在お使いの機器が4枚仕様の場合は不要ですが、それ以外の方は2万円チケットを下記の表を見て追加購入お願いします。いずれも税抜き表示ですのでご注意お願いします。

| Goldコース | Silverコース | 必要数 | |

| 新品完動品4枚から | 180,000円 | 90,000円 | チケット不要 |

| 新品2枚から | 220,000円 | 130,000円 | 2枚 |

| 新品1枚から | 240,000円 | 150,000円 | 3枚 |

| キット、中古、故障品で4枚から | 200,000円 | 110,000円 | チケット不要 |

| キット、中古、故障品で2枚から | 240,000円 | 150,000円 | 2枚 |

| キット、中古、故障品で1枚から | 260,000円 | 170,000円 | 3枚 |

今はまだ緩やかな受注状況ですが先日のアンケートで「すぐにアップグレード」と回答された方全員分をまとめて対応を行えるようにいままで準備してきました。

そのために外注のヘルプ要員の方にご協力いただいて、まとめてアップグレード作業を行う予定を組んでいます。この期間を優先作業期間と設定しますが、現在その予定期間は概ね1ヶ月です。

優先作業期間は現在の予定では10月中旬からの設定で、ここから一ヶ月の作業を効率的に行うために10/10前後までに発注数量の確定が望ましく、それからアップグレードの順番を決めて発送のお願いを行いとアップグレード対応を順次していきます。

まもなくアンケートで「すぐにアップグレード」と回答した方かつ未発注の方全員にメールでご案内を送ります。こちら側の都合にてすみませんがアップグレードが確定していて注文の余裕がある方はできるだけ10/10までに注文をお願いします。

10/10までの注文見込みを見て今後の予定が決まります。注文数次第では下記のような例外事項が発生します。

- 受注数がアンケート回答を大幅に下回るほど少ない場合、外注作業自体キャンセルして期間を設けず順次対応に切り替える可能性があります。この場合数件ずつ時間がかかりますが順次対応という形になります。現在はこの可能性が高いです

- 11/1にヘッドフォンまつりの案内をしていますが、もしアップグレード検討を試聴後にという回答が多い場合、11/1以降に優先作業期間を変更する可能性があります

- 逆に10/10までの受注ボリュームが過大な場合は10/10で一度受注を止めそれ以降は12月以降の対応としますが、現時点ではこの可能性は極めて低い受注状況です

予想と異なる場合は上記ですが、アンケート回答の見込み通りに進展した場合は予定通りに対応します。

注文についての注意事項

注文ページに掲載した注意点をこちらにも転載します。上記と重複する内容もありますが、下記についてあらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。

- アップグレード作業は順次対応します。案内があるまで製品の発送は行わないようにお願いいたします。

- 一気にまとまった数量の発注があった場合、発送のご連絡までにお時間が掛かる可能性があります。今回のアップグレード作業期間は11月まで予定していますので11月以降のご案内になる可能性もあります。

- 不具合品は備考欄に必ず不具合内容を記載してお申し込みをお願いいたします。記載いただいても製品のコンディションによって発送の案内が前後する場合があります。また不具合の内容によってはご返送が大幅に遅れる可能性もあります。

- 完動品また不具合でお申し込みをいただいたあとに追加費用の発生する不具合が見つかった場合、アップグレード作業は一度中止で対応のご相談になります。これは全く意図せず不具合が発覚してしまった故意でない場合でも同様です。

- お申し込み内容の標準対応範囲を超えている場合、必要な修理内容とかかる費用をご連絡の上でご相談になります。例えばコネクタが原因でも基板まで損傷している場合は故障品のお申込であっても対応範囲外なので別途見積もりになります。

- 作業はほぼ個人で対応していますので全員に平等に最速で対応することはできません。お客様に不備があるわけではないのですがこのような場合は多くの方を優先しなるべく早く全体進捗が進む判断=標準品を優先して作業します。そのため例外処理全般について作業が11月以降になる可能性があります。

- お申し込みが断続的な場合は上記の限りではなく例外処理もスムーズに対応ができる可能性もあります。

- 発送時の送料はご負担お願いいたします。10万円以上の製品になりますので返送時はこちらが負担します。

- 保証は今回のアップグレード部分のみが対象でメイン基板、パネル基板、電源部などの故障は保証対象外になります。アップグレード部の初期不良、1年保証は通常通りです。

- カテゴリー

- お知らせ

キットコースの受付を開始しました(一旦9/20まで)

こちらになります。

https://shop.ause-audio.com/product-category/products/audio-kit

念の為こちらでも説明を記載します。

購入手順

DAC基板と引き換えになります。具体的な手順は商品ページに記載していますが、DAC基板は下記のことです。アップグレード対象の価格と回収枚数が連動していますので、お申し込みコースの内容と一致するように発送をお願いします。

アップグレード基板は受取の確認後の発送となります。

注意点

キットはTHD+Nの出荷時検査がありません。多少の個体差がありますが特性のばらつきは保証外です。特性の保証が必要な場合は正式コースを検討してください。

今のところ確認できているTHD+Nのワースト値は-110dB前後です。落ちると言っても旧型程は落ちません。低域のノイズフロアが少し高く高調波の出方が少し違います。DACとバッファのどちらが原因かは不明ですがいずれにしてもキットではこの程度の誤差は保証範囲外となります。

もう一点はかなり重要事項でキットのSilverを選んだ場合バッファモジュールが搭載されていない側の4系統の出力チャンネルはすべて6V程度のDCが出ていますので出力には何も接続しないようにしてください。

ショートピンもGNDと接続するタイプには一定のリスクがあります。そのためNEUTRIK NDMのような絶縁タイプのキャップを推奨します(ショートピンではありません)。

正式コースは該当部には安全のため上記のキャップが標準装備になります。

組立説明

キットのアップグレードマニュアルはこちらをご覧ください。

- カテゴリー

- お知らせ

Junction DACアップグレードのアンケート集計結果

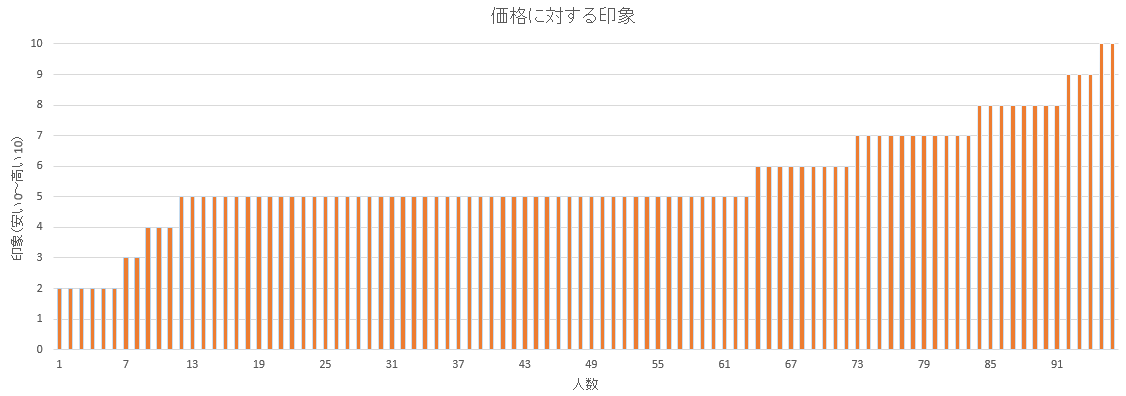

みなさまありがとうございました。合計で97名の方に回答頂きました。下記が集計データとなります。

- 新品54、キット24、中古4、軽微故障16、重大故障0

- すぐにアップグレード58、様子見35、行わない4

- 価格への印象の平均値5.48

以上のような結果でした。このデータを簡単にまとめると次のようになります。

- 回答率は約60%

- 最多回答は、価格ニュートラル、即アップグレード希望

- キットと中古ユーザーの様子見率が70%以上とかなり高い。半数は価格が理由、残り半数は別の理由または不明

- 価格について6以上を回答したユーザーはアップグレード率50%以下、10になると100%が様子見の回答(おそらくアップグレードしない)

- 様子見含めた10名弱がコメントの意思表示としてアップグレードに否定的。ただし金額の印象とは必ずしも相関しない

- 時系列的に後ろに行くほど様子見率が高い。値下げを発表後に改善するが最終的には同様の傾向へ(価格にかかわらず消極的と予想)

- 中古ユーザーの回答率が極端に低い(5%未満)。中古ユーザーはHPをチェックしない傾向がありそう

- アップグレード拒否の回答は少なく該当層はアンケート自体に消極的。無言が回答でおそらく逢瀬自体から離脱済み

結果を受けてキットコースとSilverコースの設立となりました。これで価格の懸念が改善され上記の結果よりアップグレード率は向上すると考えていますが、様子見回答のうち50%程度が実質アップグレード率と見積もりしています。今のところ75-80台が当面の申込数となります。

コースと価格

申し込み見込み数は60%達成できておりませんが、Junction DAC製品ページで先行記載した価格で対応ができる見込みです。下記が確定した価格表(税抜き表示)です。注意点としてショップでは税込み表示となります。

| Goldコース | Silverコース | キットコース | |

| 新品完動品4枚から | 180,000円 | 90,000円 | 90,000円 |

| 新品2枚から | 220,000円 | 130,000円 | 130,000円 |

| 新品1枚から | 240,000円 | 150,000円 | 150,000円 |

| キット、中古、故障品で4枚から | 200,000円 | 110,000円 | 90,000円 |

| キット、中古、故障品で2枚から | 240,000円 | 150,000円 | 130,000円 |

| キット、中古、故障品で1枚から | 260,000円 | 170,000円 | 150,000円 |

キットは約10万円から、Silverも4枚なら軽微故障でも約12万円なので、アンケートでも指摘の多かった心理的な重要ラインの10万円前後の価格でスタートとなります。これでお寄せ頂いた価格についての懸念はクリアできているはずです。

ゴールドのみやや高額となりますが全体の価格配分を見直した関係で多少のしわ寄せが行っている形です(キットと中古→上位コースへ)。機能的にマルチはゴールドのみ対応ですがマルチで使用されている方はほとんどいないですし、同様に1-2枚のユーザーもほとんどいないため、大半のユーザーへ10万円前後からのアップグレード選択肢を提供できていることになります。

各コースの詳細はこちらをご覧ください。

今後の予定です。より詳細については上記ページで記載予定ですが、現状のスケジュールを先に簡単にまとめます。詳しくは製品ページに追記し、Blogでは告知のみとなる予定です。

- 9月第一週のうちにキットコースの受注を先に行います。ただし初回は期間限定の受注です。

- キットコースの注文の流れですが、ショップページから購入して申請→その後DAC基板を発送いただく→受け取り確認してアップグレード基板出荷、となります。キットコースの受注は一旦9月20日までで終了する予定です。20日までに注文がない方は11月中旬以降に再開予定なのでそれ以降にお申し込みをお願いします。

- 本来はゴールドコースの優遇をするべきですが3つの理由でキットコースを先行します。1つ目は正式リリースの前段階で不具合のフィードバックが必要なこと、2つめはスイッチの取り寄せが完了していないため、3つめはゴールドモデル用のシールもまだ準備中なためです。

- ゴールドコースとシルバーコースは10月から受け付け予定です。ゴールドとシルバーコースの受注についての案内はそのタイミングで別途行います。

- ゴールドコースとシルバーコースも10月20日までで一旦受付終了の見込みです。これらのコースの再開予定はまだ未定で11月時点のタスク残量次第です。アップグレード作業は時間がかかりますし一気に発送いただいても場所的に対応ができないため順次発送をお願いすることになりますが、それが落ち着いてからになるので再開がいつかはまだなんとも言えません。

現在は基板の検査がキット分はすでに終わっていてマニュアル制作段階です。マニュアルを公開後に受注スタートとなります。念の為マニュアルの内容を見てアップグレードをご検討ください。

今回製造が100枚でここから不良品と予備を除き95台前後が予想最大対応数としています。現時点では様子見率から予想して95は当分到達しないと思われますが、もし予定数到達時点でアップグレードの受注は終了で再生産はしない見込みです。

- カテゴリー

- 分析・意見

全体更新履歴

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年5月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年9月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年12月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

最近のコメント